空気を常時送り込み形状を維持させるということは、言い換えれば立体形状の袋をつくり、

そこに空気の流れの吹き溜まりをつくっているとも言えます。

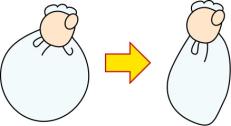

内部に空気を入れ続けると袋の中の空気は溜まって膨らみ、表面が張ります。

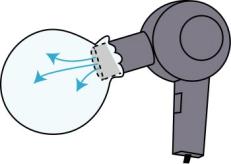

内部の圧力が高まると圧力は均一にかかるので空気の入ってくる送風口にも圧力がかかります。

入ってくる空気は気体なので当然柔らかく、従って送風口から逆流もします。

また、空気はどんどん入ってきて送風口から抜けます。

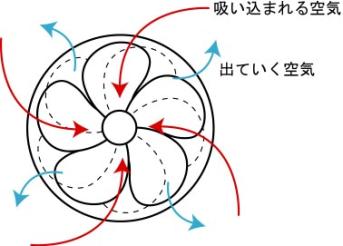

つまり、送風口には空気の入る流れと出る流れが混在しています。

実際に送風機の吸入口をよく観察すると空気を吸い込む部分は中央部分で、吸入口の端の部分は逆に空気を排出しているのが

わかります。

こうして入る空気と出る空気がバランスを保ち、空気の流れの吹き溜まりである立体形状の袋は形状を維持し続けます。

常時送風式による空気膜構造体は、いうなれば物質マテリアルではなく、“状態”であるといえます。

見た図は動きがなく物のように見えますが、内部の空気が絶えず入り替わり、表面の袋を膨らませ続けている状態が

連続しています。

空気を入れ続ける→送風機を動かし続ける→電気によりモーターが作動しているかぎり、この状態が継続します。

これが「エアロクラフト」空気圧式布製立体膜構造体のしくみです。